Aku masih ingat malam itu, kopi sudah dingin, layar laptop menyala dengan semua tab Google terbuka—Drive, Keep, Photos. Di situ tersimpan segala kenangan, dokumen kerja, bahkan scan KTP. Tiba-tiba, pikiran nyelonong masuk: “Ini semua titipan gratis ke perusahaan Amerika. Kalau suatu hari mereka minta data ini ke pemerintah sana, aku cuma bisa gigit jari.”

Ya, Google itu perusahaan Amerika. Dan Patriot Act di sana memberi hak pada pemerintah untuk meminta data pengguna. Gratis memang, tapi bayarannya adalah privasi kita. Keputusan itu jatuh: aku harus keluar. Tapi ke mana?

Jawabannya: bikin server sendiri. Self-hosting.

Dengar kata “server”, bayanganku langsung melayang ke ruangan ber-AC penuh rak besi berkedip-kedip. Mahal. Ribet. Butuh ahli. Ternyata, persepsiku salah total.

Misi Mencari ‘Kandang’ untuk Data

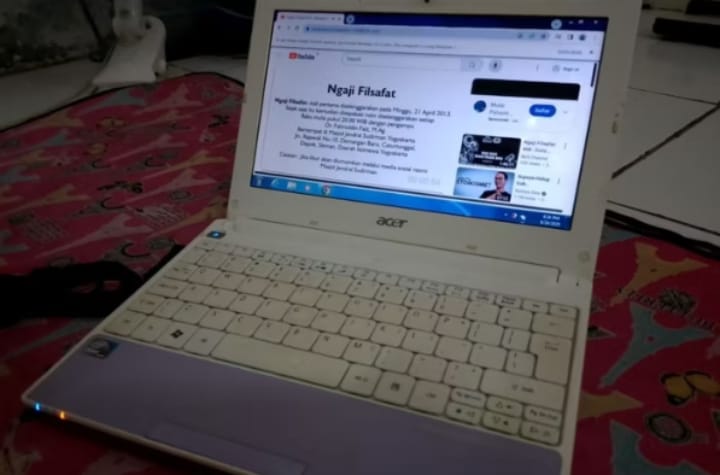

Modal pertamaku cuma niat. Alatnya? Aku mulai melongok gudang. Netbook tua lawas dengan Intel Atom, bekas kuliah dulu. Layarnya retak, tapi mesinnya masih jalan. “Ini dia calon serverku,” batinku.

Kenapa netbook?

- Listriknya irit — cuma 15-20 watt, seperti charger HP.

- Ada baterai bawaan — jadi kalau mati lampu mendadak, server nggak langsung mati. Bisa tahan waktu kritis untuk shutdown yang aman.

- Kecil dan senyap — bisa sembunyi di balik buku di rak, atau di lemari. Nggak berisik kayak PC rakitan.

Teman ada yang nawarin STB (kotak TV kabel) bekas, bahkan lebih kecil dan lebih irit. Prinsipnya sama: cari yang listriknya kecil dan ikhlas bayar tambahan 20-30 ribu per bulan buat biaya “perawatan digital”.

Operasi Bedah: Mengganti Jiwa Netbook

Netbook itu tadinya pakai Windows, lambatnya minta ampun. Aku ganti jiwanya dengan Linux.

Pilihan pertama: Debian Server tanpa GUI. Ini seperti baju dalam—sangat ringan, tanpa hiasan, hanya tulang. Tanpa desktop, tanpa ikon, cuma teks hitam putih. Tapi ini yang bikin server lari kencang dengan sumber daya minim. Cocok buat yang udah sedikit akrab dengan command line.

Tapi aku ingat, “Ini kan buat pemula juga.” Akhirnya pilihan jatuh ke Ubuntu Desktop 22.04. Antarmukanya mirip Windows, ada tombol start, ada menu. Klik-klik. Komunitasnya juga luas—kalau error, tinggal googling (ironis ya, masih pakai Google untuk cari cara keluar dari Google), jawabannya bertebaran.

Proses instalasi sederhana: flash drive, boot, ikuti wizard. Dalam 30 menit, netbook lawas itu sudah bernyawa lagi dengan wajah baru.

“Server” yang Hidup di Balik Kursi

Netbook itu sekarang aku taruh di sudut ruang kerja, colok terus ke listrik dan router. Nggak ada layar yang perlu dilihat—aku akses dari laptop utama lewat browser. Ia sekarang jadi:

- Penyimpanan file pribadi (menggantikan Google Drive)

- Catatan rahasia (menggantikan Google Keep)

- Bahkan jadi perekam CCTV dengan kamera web bekas.

Dengan aplikasi open source seperti Nextcloud, semuanya jadi satu dashboard rapi. Buka dari HP, dari laptop, dari mana saja selama di rumah. Kalau mau akses dari luar? Bisa, dengan sedikit konfigurasi dan hati-hati dengan keamanan.

Yang Terpenting Bukan Teknologinya, Tapi Filosofinya

Ini bukan cerita tentang jadi ahli server. Ini cerita tentang mengambil kembali kendali.

Dengan server seadanya ini, aku tidur lebih nyenyak. Data scan KTP-ku nggak lagi “jalan-jalan” ke cloud yang nggak jelas lokasi fisiknya. Catatan rahasia project nggak lagi di-analysis buat iklan. Mati lampu? Server tetap hidup beberapa jam berkat baterai netbook.

Memang nggak se-nyaman Google. Nggak secepat, nggak sesimpel. Tapi ada kepuasan batin yang nggak ternilai: ini rumahku. Tamu (data) yang masuk, izinnya aku yang atur.

Jadi, kalau kamu punya laptop tua nganggur di gudang, jangan buru-buru dijual atau dibuang. Mungkin ia sedang menunggu untuk dikasih tugas baru: menjadi penjaga kepercayaan digitalmu yang paling setia.

Mungkin kita tidak bisa lepas 100% dari raksasa teknologi. Tapi setidaknya, kita mulai memindahkan sedikit demi sedikit “harta karun” digital kita ke tempat yang kita sendiri yang pegang kuncinya.